I cosiddetti “Accordi di Abramo”, concordati il 13 agosto e poi firmati in gran pompa alla Casa Bianca il 15 settembre 2020 da Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, hanno lo scopo di aiutare la rielezione di Trump e creare una testa di ponte nel Golfo per una possibile offensiva militare contro l’Iran. La normalizzazione dei rapporti con Israele, che ha avuto il tacito appoggio dell’Arabia Saudita, sancisce l’abbandono dei palestinesi al loro destino, mostrando quanto crudele e ipocrita fosse la politica dei governi arabi.

Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il terzo Paese arabo, ma il primo del Golfo, a firmare un accordo con Israele, dopo l’Egitto nel 1979 e la Giordania nel 1994, ma non ha senso parlare di pace perché gli Emirati non sono mai stati in guerra con lo Stato ebraico. In cambio della normalizzazione delle relazioni, il Primo ministro israeliano Netanyahu ha promesso di “sospendere” l’annessione dei territori palestinesi occupati e ha aperto alla collaborazione nel settore tecnologico, sanitario, commerciale, turistico e militare, per unire le forze contro l’Iran, il nemico comune.

Ma è una tragica ironia che l’annessione che Netanyahu si è impegnato a “sospendere”, in realtà è già avvenuta. In aperta violazione della legge internazionale, il 30 per cento dei territori palestinesi è occupato da 600.000 coloni israeliani, che si sono stanziati in Cisgiordania sotto la protezione dell’esercito ed erigendo muri altissimi a difesa dei loro insediamenti. I coloni, che girano sempre armati, attaccano i palestinesi, bruciano i loro raccolti e hanno trasformato la loro vita quotidiana in un calvario. Grazie alla vuota promessa di Netanyahu, che si è impegnato soltanto a rinviare l’annessione della Cisgiordania, gli emiratini hanno salvato la faccia ma sembrano aver accettato il fatto compiuto grazie al quale lo Stato ebraico si è impossessato delle alture del Golan e di Gerusalemme Est.

La strategia di accerchiamento dell’Iran

Nonostante il profluvio di retorica, l’accordo non ha nulla di storico, ma è stato firmato da tre personaggi che mirano a trarre vantaggi personali da questo sviluppo. Trump è in forte difficoltà per la sua pessima gestione della pandemia di Covid 19 e per la conseguente crisi economica, mentre Netanyahu, capo temporaneo di un governo di cui dovrà lasciare la guida a Benny Gantz, è sotto inchiesta per corruzione e dovrebbe essere processato a gennaio, una volta decaduto dalla carica. Anche Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli esteri degli Emirati, ha collezionato un insuccesso dopo l’altro, con l’andamento disastroso della guerra nello Yemen, il fallimento dell’assedio strategico contro il Qatar e, da ultimo, la sconfitta sul campo libico del suo protetto generale Haftar, costretto a ritirarsi dall’offensiva contro Tripoli dalle truppe sostenute dalla Turchia.

Anche se la normalizzazione ha notevoli ricadute economiche, poiché vede aprirsi ai prodotti israeliani il ricco mercato degli Emirati Arabi Uniti, che hanno già investito da tempo nel settore tecnologico israeliano, l’aspetto più importante dell’accordo è militare e mira a trasformare quella che negli Stati Uniti viene chiamata la “piccola Sparta” in una punta di diamante vera e propria in funzione anti iraniana. Tutti i commentatori non fanno nessun mistero sul fatto che la normalizzazione è stata negoziata da uomini del Mossad, il servizio segreto israeliano che, da molti anni, ha contatti stretti con i sauditi e gli emiratini per lo scambio di informazioni sulla sicurezza e la lotta al terrorismo. I contatti crebbero velocemente durante gli anni delle trattative per l’accordo nucleare con l’Iran e divennero ufficiali quando, nel giugno del 2015, durante un incontro pubblico organizzato dal Council on Foreign Relations a Washington, si trovarono a discutere spalla a spalla l’ambasciatore israeliano Dore Gold e l’autorevole generale saudita Anwar Eshki.

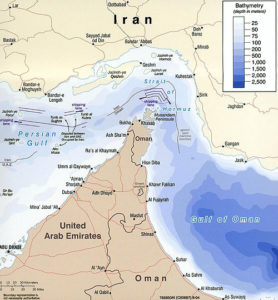

Dubai, uno dei sette emirati della confederazione, ha una posizione strategica cruciale sullo stretto di Hormuz, proprio di fronte alle coste iraniane, e rappresenta una postazione ideale per lo spionaggio elettronico (una delle specialità del Mossad), ma anche per l’infiltrazione da parte israeliana della comunità iraniana che vive lì. Una delle ragioni per cui Israele vuole stringere ulteriormente i rapporti con gli Emirati è che spera di riuscire, attraverso questa alleanza, a contenere le influenze che Turchia, Qatar e Iran esercitano sulla striscia di Gaza tramite il movimento islamista palestinese Hamas. In questo modo, il Mossad si propone di mettere sotto attacco la strategia di profondità strategica elaborata dall’Iran negli ultimi anni e il cui principale artefice, il generale Suleimani, è stato assassinato il 3 gennaio 2020.

Nuove armi ai Paesi del Golfo?

Tehran, che vede l’accordo come un cospirazione ostile ai suoi interessi, considera la presenza israeliana nel Golfo una minaccia strategica diretta e ha già dichiarato che prenderà tutte le misure necessarie per far fronte a questo pericolo. Come si può ben immaginare, le poche settimane che ci separano dalle elezioni americane del 3 novembre, potrebbero rivelarsi infuocate. Inoltre, a gettare ulteriore benzina sul fuoco, c’è la volontà emiratina di acquistare i sofisticati velivoli statunitensi F-35 che, al di fuori della NATO, sono posseduti soltanto da Israele. Con questo tipo di caccia multiruolo, la “piccola Sparta” del Golfo avrebbe la supremazia aerea nella regione. Finora, Israele si è sempre opposto in modo reciso alla vendita di armamenti che potrebbero mettere a rischio la propria superiorità strategica, sancita in un vero e proprio accordo con gli USA, ma il nuovo contesto strategico potrebbe cambiare le cose.

Il 25 agosto, l’israeliano Tzachi Hanegbi, capo del Ministero per gli affari degli insediamenti, ha dichiarato: “Ci opponiamo alla vendita persino di una vite dei caccia stealth a qualunque Paese del Medio Oriente, sia che siamo in pace o meno”. Ma prima della firma dell’accordo, il presidente Trump ha dichiarato alla Fox News: “Non avrei nessun problema a vendere gli F-35 agli emiratini”. Secondo il New York Times del 3 settembre 2020 il premier Netanyahu ha approvato in privato la vendita, anche se pubblicamente continua a essere contrario. Israele sa benissimo che, anche in caso di vendita degli F-35 ad Abu Dhabi, che potrebbero non montare tutti i sofisticati congegni elettronici di cui dispone l’aviazione di Tel Aviv, possono richiedere agli USA nuovi armamenti sofisticati per mantenere la propria Qualitative Military Edge (superiorità militare qualitativa), come ha anche garantito recentemente il segretario di Stato Mike Pompeo.

Gli scenari futuri

La normalizzazione delle relazioni con Israele cambia repentinamente i rapporti militari nel Golfo persico e sancisce la sconfitta dei palestinesi, la cui aspirazione a uno Stato indipendente subisce un colpo durissimo. Il movimento palestinese, spaccato tra gli estremisti islamici di Hamas e un dirigenza vecchia e senza una strategia, assiste impotente a questi sviluppi. La marginalizzazione della causa palestinese ha preso corpo con l’ascesa al potere del principe saudita Mohammed bin Salman che, nel 2019, ha appoggiato il Piano di Trump, esplicitamente schierato con gli interessi israeliani. Mohammed bin Salman arrivò a dichiarare: “I palestinesi devono accettare la proposta di Trump o devono smettere di lamentarsi”. Un cambiamento drastico rispetto alle proposte di pace della Lega araba del 2002, che subordinava il riconoscimento dello Stato ebraico al ritiro entro i confini del 1967.

Gli “Accordi di Abramo” sembrano sancire un rafforzamento del ruolo militare degli Emirati nel Golfo e favorire quindi il riaccendersi della guerra civile in Yemen, dove Abu Dhabi e Sauditi confrontano da anni e con scarso successo le milizie Houthi, sostenute dall’Iran. In questa nuova fase, gli emiratini potrebbero contare sul sostegno dei servizi segreti israeliani, ma anche su nuovi armamenti americani, in grado di cambiare i rapporti di forza sul campo.

Il convitato di pietra degli accordi è la Turchia, strettissima alleata del Qatar, dove possiede anche una base militare. Il Qatar è riuscito a resistere all’embargo politico ed economico decretato da Arabia Saudita ed Emirati proprio con l’aiuto della Turchia che ha addirittura inviato propri militari quando sembrava che il Qatar rischiasse di essere invaso. Turchi ed emiratini sono schierati su fronti opposti anche in Libia dove è Istanbul a prevalere a livello militare. Il presidente turco Erdogan potrebbe essere tentato di diventare il paladino della causa palestinese, dopo la pugnalata alle spalle da parte dei “fratelli arabi”, e usare questo suo ruolo inedito per appellarsi alle masse arabe nel tentativo di contendere ai sauditi la preminenza nel mondo sunnita.

Un aspetto collaterale di questa strategia sarebbe la marginalizzazione dell’Egitto, che ha accettato gli “Accordi di Abramo” e proprio per tale ragione non ha più voce in capitolo nelle questioni palestinesi, ma ha anche perso molto prestigio all’interno del mondo arabo a favore degli attivissimi Paesi del Golfo. L’Egitto fu il primo Paese arabo a riconoscere Israele ma non ha saputo trarne alcun beneficio, né da un punto di vista politico né economico. Se la Turchia diventasse la protettrice della causa palestinese, potrebbe trarne vantaggio per inserirsi nello sfruttamento dei grandi giacimenti di gas al largo della costa israeliana e della Striscia di Gaza.

L’area, che ha già visto molte tensioni tra la marina turca, quella greca e quella

francese, potrebbe incendiarsi se, con la scusa dell’aiuto ai palestinesi, le unità navali turche iniziassero a solcare quelle acque, in aperta sfida agli israeliani. Ricordiamo che esiste un grave precedente quando, il 31 maggio 2010, sei navi civili turche, autoproclamatesi “Gaza Freedom Flotilla”, furono attaccate in acque internazionali da commando israeliani mentre cercavano di portare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, sottoposta in quel momento a un blocco navale. Negli scontri che seguirono all’abbordaggio, gli israeliani uccisero nove attivisti turchi.

Trump (ma anche Natanyahu è in una simile corsa contro il tempo) ha molta fretta di cogliere risultati immediati da spendere nelle ultime battute della campagna elettorale e, proprio per questa ragione e con i sondaggi a lui sfavorevoli, potrebbe essere tentato da mosse azzardate nel Golfo che gli consentissero di indossare la divisa del Commander in chief e marciare trionfante verso la Casa Bianca per un secondo quadriennio. Qualche analista ha parlato, rabbrividendo, di una “October surprise” le cui implicazioni strategiche sono difficilmente calcolabili, soprattutto in un momento in cui il mondo è colpito da una gravissima crisi sanitaria ed economica.

Ma per uno scontro eclatante contro l’odiato nemico iraniano, oltre che sull’appoggio scontato di Netanyahu, il presidente americano deve affidarsi ai militari che, nell’ultimo periodo, hanno espresso numerose critiche al suo operato. E non si tratta soltanto di alti ufficiali in pensione, come il generale James Mattis, ministro della Difesa dal gennaio del 2017 al gennaio 2019, o come l’ex capo di Stato maggiore della Difesa e segretario di Stato Colin Powell. Molti generali in servizio, citando la Costituzione americana, hanno attaccato pesantemente la richiesta di Trump di usare l’esercito per reprimere manifestazioni politiche, mostrando che i militari ritengono di doversi battere in difesa degli Stati Uniti e non degli interessi elettorali di chi occupa attualmente la Casa Bianca.

di Galliano Maria Speri

Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito